মহাকাশ-গবেষণায় চীন-মার্কিন সহযোগিতার সম্ভাবনা

- Update Time : মঙ্গলবার, ৫ জানুয়ারী, ২০২১

- ২৮৫ Time View

যুক্তরাষ্ট্রের বহুল আলোচিত-সমালোচিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগের কথা। সিএনএন দেখছিলাম। ভাইস-প্রেসিডেন্সিয়াল ডিবেট। কমলা হ্যারিস বনাম মাইক পেন্স। চীন প্রসঙ্গ উঠতেই ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এখন বিদায়ী ভাইস-প্রেসিডেন্ট) মাইক পেন্সকে লক্ষ্য করে সিনেটর (এখন ভাইস-প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট) কমলা হ্যারিস বলে উঠলেন: ‘আপনারা (মানে ট্রাম্প প্রশাসন) তো বাণিজ্যযুদ্ধে চীনের কাছে হেরে বসে আছেন!’ বলা বাহুল্য, ওই অভিযোগের জুতসই কোনো পাল্টা জবাব ছিল না পেন্সের কাছে।

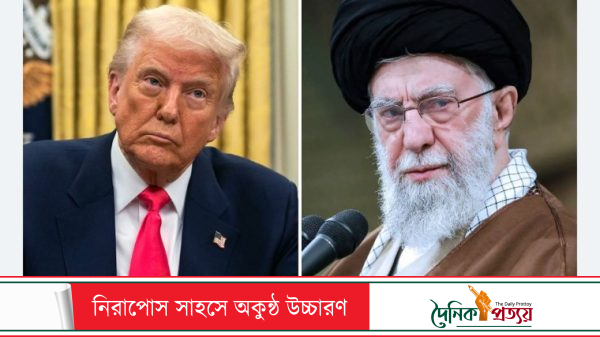

চার বছর আগে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পরপরই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে চীনকে প্রতিপক্ষ হিসেবে বেছে নেন এবং চীনের ওপর এক অন্যায় বাণিজ্যযুদ্ধ চাপিয়ে দেন। তিনি চীনের রফতানি পণ্যের ওপর একের পর এক অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করতে থাকেন। চীনও বাধ্য হয়ে পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে থাকে। সন্দেহ নেই, এতে চীন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের নিজের ক্ষতি কোনো অংশে কম ছিল না, বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেশি ছিল। বিশেষ করে মার্কিন কৃষকরা এই অপ্রয়োজনীয় বাণিজ্যযুদ্ধের মূল শিকারে পরিণত হয়। ট্রাম্প প্রশাসন কৃষিখাতে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ভর্তুকি দিয়েও পরিস্থিতি সামাল দিতে বলতে গেলে ব্যর্থই হয়েছে। কিন্তু বাণিজ্য খাতে দুই দেশের লড়াই বন্ধ হয়নি। পাশাপাশি, দুই দেশের মধ্যে কয়েক দফা আলোচনাও চলেছে। সে আলোচনা তেমন কোনো সুফল বয়ে আনতে পারেনি।

চীনের ওপর বাণিজ্যযুদ্ধ চাপিয়ে দেয়ার পাশাপাশি, চীনা শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোকেও টার্গেট বানান ট্রাম্প। টিকটক, উইচ্যাট, হুয়াওয়েই— কেউ বাদ পড়েনি। চীনা প্রযুক্তির বিরুদ্ধে ট্রাম্প প্রশাসন মিত্রদের একাট্টা করার চেষ্টা করে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সফলও হয়। ব্রিটেন চীনা কোম্পানি হুয়াওয়েইর সঙ্গে করা চুক্তি থেকে সরে আসে। মিত্রদেশ কানাডার মাধ্যমে হুয়াওয়েইর চিফ ফাইন্যানশিয়াল অফিসারকে হয়রানি করার মতো কাজও করে চলেছে যুক্তরাষ্ট্র। এখনও দৃশ্যত কোনো প্রমাণ ছাড়াই তাকে কানাডায় আটকে রাখা হয়েছে এবং ট্রাম্প প্রশাসন তাকে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে আসার চেষ্টা করছে। তবে, এই ফ্রন্টেও ‘লড়াই’ চালিয়ে যাচ্ছে চীন। টিকটক মার্কিন আদালতে মামলা করে প্রাথমিক সাফল্য অর্জন করেছে। কানাডায়ও মামলা চলছে হুয়াওয়েইর সিএফও-কে কেন্দ্র করে।

এমন এক প্রেক্ষাপটে মহাকাশ-গবেষণায় চীন-মার্কিন সহযোগিতার বিষয়টি অবাস্তব মনে হতে পারে। কিন্তু বিগত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের পরাজয় (যে পরাজয় তিনি এখনও প্রকাশ্যে মেনে নেননি বা নিতে পারেননি) ও জো বাইডেনের জয়ের পর কেউ কেউ এমন সম্ভাবনার কথা বলছেন। তারা বলছেন, ঠাণ্ডাযুদ্ধের সময় যদি মহাকাশ-গবেষণায় রুশ-মার্কিন সহযোগিতা চলতে পারে, তবে বর্তমান সময়ে এ খাতে চীন-মার্কিন সহযোগিতাও সম্ভব। খোদ প্রেসিডেন্ট-ইলেক্ট জো বাইডেনের একজন শীর্ষ পরামর্শক বলেছেন, মহাকাশ-গবেষণায় যুক্তরাষ্ট্রের উচিত চীনের সঙ্গে সহযোগিতা করা।

জো বাইডেনের এই পরামর্শক হলেন প্যাম মেলরয় (Pam Melroy)। তিনি নিজে একজন সাবেক মহাকাশচারী। বাইডেনের নাসা ট্রানজিশান টিমে কাজ করছেন। অনেকের ধারণা, বাইডেন প্রশাসনে তিনিই হতে যাচ্ছেন নাসা-র প্রধান। তো, তিনি সম্প্রতি পলিটিকো (POLITICO)-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন: ‘চীনের সঙ্গে কাজ করা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চীনকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা একটি ব্যর্থ কৌশল।’ তার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়েছেন প্রায় দু’ডজন সাবেক মহাকাশচারী, সরকারি কর্মকর্তা ও মহাকাশ-বিশেষজ্ঞ। তারা এমনটা পর্যন্ত বলছেন যে, মহাকাশ-গবেষণায় চীনকে একঘরে করে রাখলে যুক্তরাষ্ট্র এ খাতে বিশ্বের নেতৃত্বের আসনটি হারাতে পারে।

আসলে, চীনের সঙ্গে মহাকাশ-গবেষণায় যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলা উচিত কি না—এই প্রশ্নে বিতর্ক মার্কিন বিজ্ঞানমহলে চলছে অনেকদিন ধরেই। তবে, চীনের এবারের সফল চন্দ্রাভিযানের পর এই বিতর্ক বেশ জোরেসোরেই শুরু হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পর মাত্র তৃতীয় দেশ হিসেবে চাঁদ থেকে মাটি ও পাথর সংগ্রহ করে পৃথিবীতে নিয়ে আসতে সক্ষম হবার পর চীনকে আরও বেশি গুরুত্ব দিতে বাধ্য হচ্ছেন মার্কিন বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞানীরা। মহাকাশ-গবেষণায় চীন ধাপে ধাপে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে—এই সত্য আর অস্বীকার করতে পারছেন না তারা। চীন মঙ্গলে মহাকাশযান পাঠিয়েছে, চাঁদের অন্ধকার স্থানে চন্দ্রযান নামিয়ে বিশ্বরেকর্ড গড়েছে, নিজস্ব প্রযুক্তিতে নিজের একটি মহাকাশ স্টেশান গড়ে তোলার কাজেও ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করেছে—এ সবই এখন আলোচ্য বিষয়।

তবে, আরেকটি বিষয়ের ওপরও তারা নজর রাখছেন। আর সেটি হচ্ছে, বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে মহাকাশ-গবেষণায় চীনের সহযোগিতা (যুক্তরাষ্ট্রের কোনো কোনো মিত্রদেশও এই সহযোগিতায় সামিল আছে)। চীনের সর্বশেষ সফল চন্দ্রাভিযানেও আমরা তেমন আন্তর্জাতিক সহযোগিতা দেখেছি। নাসা’র সাবেক প্রশাসক ও মহাকাশচারী চার্লস বোলডেন (Charles Bolden) পলিটিকো-কে বলেছেন যে, চীন চাঁদ ও মঙ্গলে একের পর এক মহাকাশযান পাঠাচ্ছে, সেটা তার জন্য চিন্তার বিষয় নয়; তাঁর কাছে চিন্তার বিষয় হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধু ও অংশীদাররা এক্ষেত্রে চীনের সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তুলছে। তিনি আরও বলেছেন, দৃশ্যত চীনকে এককভাবে নিজের মহাকাশ স্টেশান গড়ে তুলতে দিয়ে মার্কিন প্রশাসন তৃপ্তি বোধ করছে, যা ভালো নেতৃত্বের লক্ষণ নয় মোটেই।

বস্তুত, চীন আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশান প্রকল্পে যোগ দিতে চেয়েছিল। দৃশ্যত গোটা বিশ্বও চেয়েছিল চীন এই প্রকল্পে যোগ দিক। কিন্তু মার্কিন প্রশাসন তা হতে দেয়নি। এখন বোলডেনের মতো অনেকেই বলছেন, চীনকে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশান প্রকল্পে অংশ নিতে না-দিয়ে তৎকালীন মার্কিন প্রশাসন মারাত্মক ভুল করেছে। কারণ, এতে চীন বাধ্য হয়ে একাই মহাকাশে নিজের জন্য একটি স্থায়ী স্টেশান গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়। দেশটি এখন মহাকাশ প্রযুক্তিতে এতোটাই এগিয়ে গেছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য ছাড়াই বড় বড় মহাকাশ-গবেষণা চালাতে পারছে।

বোলডেনের বক্তব্য উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশান প্রকল্পে অংশগ্রহণের সুযোগ না-পাওয়া যে চীনকে নিজের মহাকাশ স্টেশান গড়ে তুলতে উৎসাহিত করেছে, তা বললে বাড়িয়ে বলা হবে না। এখন তো চীন নিজের মহাকাশ স্টেশান গড়ে তোলার খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। সম্প্রতি চীন ঘোষণা করেছে যে, আগামী বছরের প্রথমার্ধে সে তার নিজস্ব মহাকাশ স্টেশানের মূল মডিউল (core module) উৎক্ষেপণ করবে এবং এ কাজে ব্যবহার করা হবে ‘লংমার্চ-৫বি ওয়াই-২’ রকেট। এর আগে চীন তার মহাকাশ স্টেশান প্রকল্পের জন্য ১৮ জন মহাকাশচারী (১৭ জন পুরুষ ও একজন নারী) নির্বাচন করে। তাদের প্রশিক্ষণ এখনও চলছে। চীনের লক্ষ্য ২০২২ সালের মধ্যে মহাকাশ স্টেশান নির্মাণের কাজ শেষ করা। এই স্টেশানের মেয়াদ হবে ১৫ বছর। ওদিকে, আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশানের মেয়াদ শেষ হবে ২০৩০ সালে। এর মধ্যে যদি অন্য কোনো দেশ বা কোম্পানি নতুন মহাকাশ স্টেশান তৈরি না-করে, তবে তখন রাশিয়া, জাপান, ইউরোপের সামনে চীনের মহাকাশ স্টেশান ব্যবহার না-করে কোনো উপায় থাকবে না।

মহাকাশ-গবেষণায় চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতার পক্ষে যেসব মার্কিন বিশেষজ্ঞ কথা বলছেন, তাদের যুক্তি ফেলে দেওয়ার মতো নয়। তারা বলছেন, ঠাণ্ডাযুদ্ধের সময় মহাকাশ-গবেষণা খাতে শুরু হওয়া রুশ-মার্কিন সহযোগিতা থেকে যুক্তরাষ্ট্র পরবর্তীকালে যথেষ্ট লাভবান হয়েছে। এখন যদি চীনের সঙ্গেও সহযোগিতা চালায়, তবে যুক্তরাষ্ট্র লাভবান হবে। চীন ভবিষ্যতে একাধিক মনুষ্যবাহী মহাকাশযান মহাশূন্যে পাঠাবে। এসব প্রকল্প থেকে যুক্তরাষ্ট্রও উপকৃত হতে পারে। চীনের সফল চন্দ্রাভিযানের কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। চীন চাঁদের পৃষ্ঠ ও চাঁদের ভূপৃষ্ঠের ৬ ফুট গভীর থেকে সংগৃহীত প্রায় ২ কেজি মাটি ও পাথর পৃথিবীতে ফিরিয়ে এনেছে। যেসব দেশের সঙ্গে মহাকাশ-গবেষণায় চীনের সহযোগিতার সম্পর্ক রয়েছে, সেসব দেশের সঙ্গে এই নমুনা শেয়ার করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বেইজিং। কিন্তু যেহেতু মার্কিন আইনের কারণে নাসা-র সঙ্গে চীনের কোনো সহযোগিতার সম্পর্ক নেই, সেহেতু নাসার বিজ্ঞানীরা এই মহামূল্যবান নমুনা পরখ করে দেখার সুযোগ পাবেন না। বেইজিং এটা খুব স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিয়েছে। অন্যভাবে বললে, স্রেফ সহযোগিতার সম্পর্ক না-থাকায়, চাঁদের নতুন একটি স্থান থেকে সংগৃহীত নমুনা নিয়ে গবেষণা করার সুযোগ হারাবেন মার্কিন বিজ্ঞানীরা।

আগামী ২০ জানুয়ারি নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেবেন জো বাইডেন। নির্বাচনী প্রচারাভিযান চলাকালে বাইডেন মহাকাশ-গবেষণায় চীনের সঙ্গে সহযোগিতার ব্যাপারে তেমন কিছু বলেননি। তাঁর ট্রানজিশান টিমও এ ব্যাপারে মুখ খুলতে নারাজ। এ অবস্থায় নতুন বাইডেন প্রশাসনের সময়ে মহাকাশ-গবেষণায় চীন-মার্কিন সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে উঠবে কি না, বলা মুশকিল। মার্কিন আইন প্রণেতারা অদূর ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে ইতিবাচক সিদ্ধান্তে পৌঁছাবেন ও চীনের সঙ্গে নাসা-র সহযোগিতার পথে বিদ্যমান আইনি বাধা অপসারণের উদ্যোগ নেবেন, এমনটা ভাবাও কষ্টকর। তবে, বাইডেনের শীর্ষ পরামর্শকের মন্তব্যের কারণে কেউ কেউ আশাবাদী। তারা বলছেন, অন্তত একটা ইতিবাচক উদ্যোগ নেওয়া হতে পারে।

মহাকাশ-গবেষণায় সরকারি পর্যায়ে চীন-মার্কিন সহযোগিতার সম্ভাবনা খুব বেশি নেই। অবশ্য, এফবিআই-এর ক্লিয়ারেন্স নিয়ে এখনও নাসা চীনের সঙ্গে এক ধরনের সহযোগিতা করতে পারে। তেমনি একটি ঘটনা ঘটেছিল ২০১৫ সালে। তখন কার্বন মনিটরিং স্যাটেলাইট ইস্যুতে একসঙ্গে কাজ করার সম্ভাবনা নিয়ে চীনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে সংলাপে বসেছিলেন নাসা’র ভূ-বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান। আবার বেসরকারি পর্যায়েও সহযোগিতা হতে পারে। বেসরকারি কম্পানিগুলোর ওপর এক্ষেত্রে বিধিনিষেধ কম। বেসরকারি মার্কিন কোম্পানি ন্যানোর্যাকস্ (Nanoracks)-এর সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে ২০১৭ সালে চীনা মহাকাশ-বিজ্ঞানীরা একটি প্রজেক্ট আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশানে পাঠিয়েছিলেন। ন্যানোর্যাকস-এর সিইও জেফরি ম্যানবার (Jeffrey Manber) জানান, বেইজিং ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির ৫ জন ডক্টরাল স্টুডেন্ট গোটা প্রজেক্টটি তৈরি করেছিলেন খোদ যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে বসে। পরে গবেষণার ফলাফল একটি ইংরেজি বিজ্ঞান জার্নালে প্রকাশিত হয়। তিনি বলেন, আমেরিকার স্বার্থের ক্ষতি না-করেও যে মহাকাশ-গবেষণায় চীনের সঙ্গে সহযোগিতা চালানো সম্ভব, এটি তার একটি প্রমাণ।

চীনের সঙ্গে মহাকাশ-গবেষণায় মার্কিন সহযোগিতার পক্ষে আরেকটি ইন্টারেস্টিং যুক্তি তুলে ধরছেন কেউ কেউ। তারা বলছেন, চীন তুলনামূলকভাবে কম গতিতে সামনে এগুতে পছন্দ করে। তবে, যখন সে সামনে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন গন্তব্যে না-পৌঁছানো পর্যন্ত থামে না। অন্যভাবে বললে, চীনের এই ‘নাছোড়বান্দা টাইপ’ চরিত্র অন্যান্য দেশকে আকৃষ্ট করছে। মহাকাশ-গবেষণার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তা ছাড়া, চীনের আছে বিশ্বের বৃহত্তম রেডিও টেলিস্কোপ। এ ধরনের প্রযুক্তি চীন অংশীদারদের সঙ্গে শেয়ার করতে দ্বিধা করে না। একজন মার্কিন বিজ্ঞানীর বক্তব্য এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি (নামটি মনে করতে পারছি না) বলেছেন, ‘চীন যুক্তরাষ্ট্রের অংশীদারদের ভাগিয়ে নিতে চেষ্টা করছে না, বরং সে তাদেরকে ভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা অফার করছে।’

মহাকাশ-গবেষণায় সহযোগিতার প্রশ্নে চীন বরাবরই উদার মনোভাব প্রদর্শন করে আসছে। মহাকাশের শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের পক্ষেও চীন বরাবরই সোচ্চার। এ খাতে যদি বাইডেন প্রশাসনের পক্ষ থেকে সহযোগিতার প্রস্তাব আসে, তবে বেইজিং তা আন্তরিকতার সঙ্গেই গ্রহণ করবে বলে আমি মনে করি। প্রশ্ন হচ্ছে: নয়া বাইডেন প্রশাসন এ ব্যাপারে কতোটা আন্তরিকভাবে উদ্যোগ নেবে? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। তবে, অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন, জো বাইডেন প্রশাসনের উচিত হবে যে-আইনের কারণে নাসা এখন চীনের সঙ্গে মহাকাশ-গবেষণা খাতে সহযোগিতা করতে পারছে না, সে-আইন সংশোধন করা, যাতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও রোবটিক স্পেস এক্সপ্লোরেশানের মতো বিষয়ে চীন-মার্কিন সহযোগিতার পথে বাধা দূর হয়। কেউ কেউ মনে করেন, ট্রাম্পের চাপিয়ে দেওয়া বাণিজ্যযুদ্ধের ফলে চীন-মার্কিন সম্পর্কের যে অবনতি ঘটেছে, মহাকাশ-গবেষণায় সহযোগিতার পথে বাধা খানিকটা হলেও দূর করার মাধ্যমে, সে-সম্পর্ক উন্নয়নের সূচনা হতে পারে। তাদের মতে, এক্ষেত্রে প্রথম কাজ হতে পারে, আরটেমিস অ্যাকর্ডস (Artemis Accords)-এ চীনের স্বাক্ষর নেওয়া। এটি মহাকাশের শান্তিপূর্ণ ও টেকসই ব্যবহারের একটি গাইডলাইনস্বরূপ। নাসা এই গাইডলাইনের মাধ্যমে আবার চন্দ্রমিশন শুরু করার জন্য একটি আন্তর্জাতিক কোয়ালিশন গঠনের চেষ্টা করছে। এতে ইতোমধ্যেই অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ইতালি, জাপান, লুক্সেমবুর্গ, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইউক্রেন ও ব্রিটেন স্বাক্ষর করেছে। জেফরি ম্যানবার মনে করেন, যুক্তরাষ্ট্রের উচিত এই আন্তর্জাতিক কোয়ালিশনে চীনকে সামিল করা। তিনি বলেন: ‘আমাদের উচিত চীনকে কাছে টেনে নেওয়া; আমাদের উচিত চীনকে বুঝতে চেষ্টা করা।’